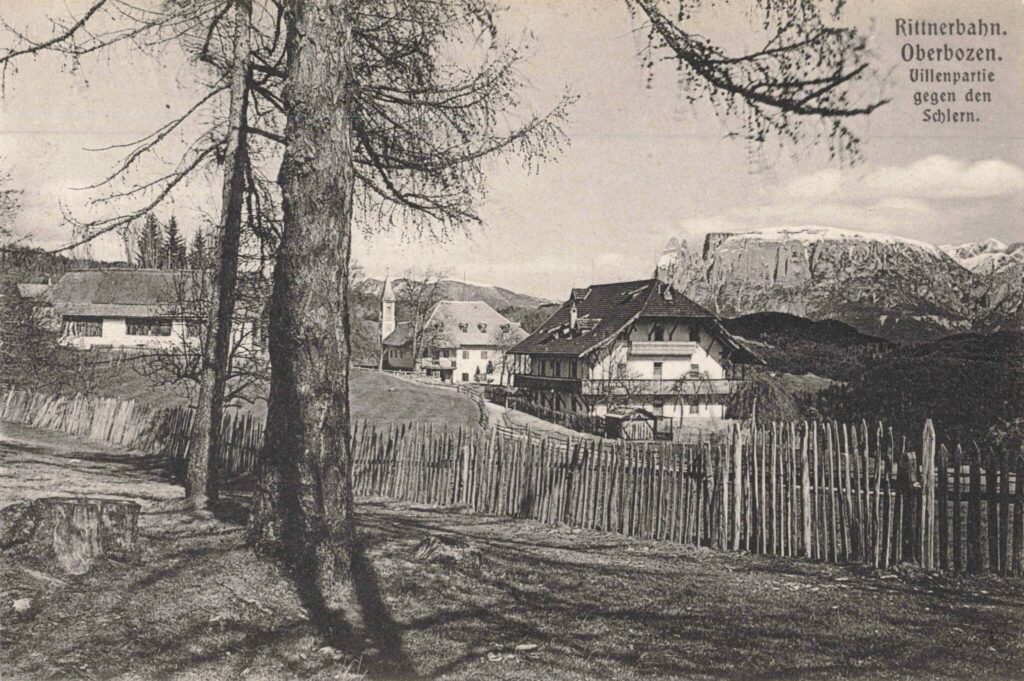

St. Magdalena

Der Photograph befindet sich in der Nähe des Oberbozner Schießstandes und hat sein Gerät Richtung Osten gerichtet. Vor ihm der Weiler St. Magdalena: rechts das Amonn-Haus, danach jenes der Grabmayr mit dem namensgebenden Kirchlein, links der Stadel des Karlerbauern. Ganz links lugt ein kleiner Teil des Glauberhause hervor. Das sonst immer die Aufnahmen dominierende Braitenberghaus ist von der Lärche im Vordergrund verdeckt. Jenes der Grabmayr ist übrigens das älteste Sommerfrischhaus Oberbozens, es wurde zwischen 1606 und 1611 von Hans Balthasar Heisserer errichtet.

Diese und andere Ansichtskarten vom Ritten sind in der Anfangszeit von der Rittnerbahn-Gesellschaft selbst herausgegeben worden. Ziel war es, den Ritten touristisch zu entwickeln und damit auch steigende Fahrgastzahlen zu generieren. Wenn es nur ging, wurden die Aufnahmen immer gegen Osten gemacht, um den beeindruckenden Schlern mit auf dem Bild zu haben.

In diesem Beitrag verwendete Literatur- und Bildquellen: